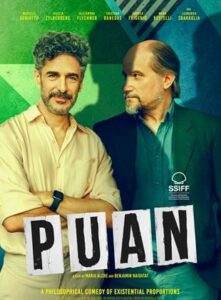

Le film argentin Puan réalisé par Benjamin Naishtat et Naria Alché a remporté deux prix lors de la 71e édition du Festival international du long métrage de San Sebastian : le prix de la meilleure scénographie et le prix de la meilleure interprétation, qui a été décerné à l’acteur Marcelo Subiotto ex aequo avec le japonais Tatsuya Fuji. La distinction de la meilleure photographie et le prix spécial du jury ont été attribués à un film scandinave se déroulant au Groenland et intitulés Kalak.

Le film argentin Puan réalisé par Benjamin Naishtat et Naria Alché a remporté deux prix lors de la 71e édition du Festival international du long métrage de San Sebastian : le prix de la meilleure scénographie et le prix de la meilleure interprétation, qui a été décerné à l’acteur Marcelo Subiotto ex aequo avec le japonais Tatsuya Fuji. La distinction de la meilleure photographie et le prix spécial du jury ont été attribués à un film scandinave se déroulant au Groenland et intitulés Kalak.

Nous discuterons donc de trois films : l’Argentin Puan, le Japonais grande Absence et le Scandinave Kalak.

Le titre Puan tire son nom d’un acronyme de l’université autonome de Buenos Aires. Ce film de Naishat et Alché raconte, sous forme de comédie, une bataille entre deux professeurs de philosophie qui se disputent le poste en fac de leur « maestro » décédé.

Les auteurs du film proposent une « comédie philosophique » dans laquelle surgit le gouffre entre théorie et enseignement d’une part, et la dure réalité du quotidien des enseignants mal payés de l’autre. En réalité, ce film offre bien plus, car il met en lumière la résistance héroïque des professeurs et des étudiants universitaires pour la défense de l’éducation publique en Argentine. Il serait donc plus approprié de parler d’une tragi-comédie politico-philosophique. De plus, le film arrive à point nommé alors que des forces occultes en Argentine se manifestent ouvertement pour privatiser l’éducation selon des modèles néolibéraux. Les deux réalisateurs espèrent que les succès de Puan au Pays basque pourront donner des ailes à la défense de l’enseignement public. Nous sommes de tout coeur avec eux afin que les terres méridionales de l’Amérique puissent mieux résister que nos établissements de l’éducation supérieure sous nos latitudes septentrionales.

Great Absence, le film japonais réalisé par Kei Chika Ura et mettant en vedette l’acteur Tatsuya Fuji, est un petit joyau sur la tragédie qu’est la démence sénile, hélas de plus en plus fréquente aujourd’hui. L’histoire est simple : un fils que son père a abandonné apprend par la police qu’il a été hospitalisé. Il se rend donc dans le nord du Japon où il résideet tente de se réconcilier avec lui. Fragments, souvenirs, sensations… impossibles à partager et plus encore à raconter se succèdent par touches, éclats tout au long des 152 minutes quz dure le film.

C’est sans doute trop long mais, faut-il ajouter à sa décharge, il est impossible d’identifier les passages à supprimer. La Coquille d’argent bien méritée pour la meilleure interprétation a été décernée à Tatsuya Fuji ; le film lui-même toutefois aurait aussi mérité une distinction.

Kalak, le titre du film qui a remporté le Coquille de la meilleure photographie et le prix du jury. Les autochtones du Groenland utilisent le mot Kalak, à la fois pour définir un Groenlandais authentique et pour traiter d’idiots les anciens colonisateurs scandinaves qui reviennent souvent au Groenland en tant que fonctionnaires, soldats ou médecins et infirmières du Danemark. Ce film d’Isabella Eklof est basé sur l’autobiographie de Kim Leine (devenu scénariste du film) qui a passé des années au Groenland comme infirmier dans des zones reculées du territoire.

Kalak est une belle et triste histoire, bien intentionnée, probablement avec des objectifs subliminaux de rédemption de l’âme, selon des paramètres également inconscients dans la culture luthérienne de Scandinavie. Un enfant, abusé sexuellement par son père, pédophile impénitent, devient adulte et infirmier ; il déménage avec sa jeune famille pour travailler dans les immenses territoires du Groenland, loin de tout et surtout de la maison paternelle à Copenhague où son père a abusé de lui. L’infirmier tente désespérément de s’intégrer au Groenland.

Il existe un terme colonial en anglais qui a fait ses épreuves en Inde, en Afrique et en Amérique du Nord « to go native », devenir indigène ; en langue groenlandaise, on dit qu’on devient « Kalak ». Le protagoniste mange donc de la viande de phoque avec passion et baise des femmes autochtones avec une ardeur adultère.

Mais il y a des limites insurmontables, même pour le désir le plus déterminé et le plus viking de se réinventer en esquimau, Kalak du Groenland. Et la métaphore qui souligne brutalement ces limites est faite de sang : la fille de l’infirmier joue avec les chiens de traîneau comme s’il s’agissait de chiots de compagnie… erreur… ce sont des loups dressés, qui à peine manquent de la mettre en pièces par des morsures multiples. De retour dans son pays natal, sa fuite loin de son père a échoué, mais sa vengeance contre son père sera accomplie.

À vrai dire, ces trois films primés signalent de différentes manières un rapport de filiation masculine. Dans le Puan argentin, les deux professeurs sont en compétition pour pour prendre la place du professeur mort, avatar classique du père. Dans la « Grande Absence » japonaise, le fils se réconcilie avec son père sous couvert de perte de la raison. Dans le Kalak scandinave, la fuite du père échoue, mais la vengeance sur le père sera prise.

Si le cinéma est une fenêtre sur le monde, il semble qu’à notre époque, où s’affirment une nouvelle émancipation et prise de pouvoir féminine et homosexuelle, la réponse des cinéastes hétérosexuels consiste à explorer la figure du père sous tout ses aspects. Qu’il soit défaillant, abuseur ou fou, il s’agit de mieux en comprendre les dérives pour ne pas les répéter et lui restituer sa véritable fonction.

Nous avions dit dans un article précédent que nous reparlerions des dessins animés. They Shot the Piano Player ou ils ont tiré sur le pianiste, qui malgré son titre est un dessin animé espagnol de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Il s’agit d’une enquête sur la disparition en 1976 de Tenorio Junior, le pianiste de Vinicius de Moraes, l’un des grands noms de la musique bossa nova brésilienne.

Tenorio Junior est disparu à Buenos Aires au cours d’une tournée. Il était dans la fleur de l’âge et au sommet de sa renommée. Trueba a expliqué pourquoi il a choisi le dessin animé pour donner vie au musicien « desaparecido » durant la dictature des années 70. Plutôt qu’un documentaire qui aurait aligné témoignages et hommages au musicien disparu, les cinéastes ont préféré lui redonner la vie, la voix et la musique.

À partir d’entretiens et d’archives, Trueba et Mariscal ont donc construit une histoire dynamique sur la vie et la mort de Tenorio Junior. L’enquête est confiée à un personnage inventé, un certain Jeff, journaliste musical et new-yorkais. Le fait que le choix se soit porté sur un Américain pourrait à première vue suggérer un réflexe d’acculturation crypto-coloniale de la part des cinéastes, mais la réponse de Trueba lors de la conférence de presse a été claire. « D’un côté, la bossa nova brésilienne a influencé la musique américaine bien plus qu’en Espagne, de l’autre, il était important de pousser un Américain à faire face aux responsabilités de son pays, les États-Unis, dans l’établissement de dictatures sanglantes en Amérique du Sud ».

Mariscal a souligné combien le film présente une grande richesse linguistique qui s’exprime dans les différents accents qui marquent les mêmes langues utilisées », l’anglais américain, l’espagnol argentin et le portugais brésilien. Il est dommage que ces variétés linguistiques se perdent là où le film sera doublé.

Nous concluons cette revue avec un regard sur trois hommes qui ont marqué ce 71ᵉ édition du Festival de Saint-Sébastien chacun à leur manière : Victor Erice et le prix Donostia (nom basque de Saint-Sébastien), la polémique autour de Josu « Ternera », et les « ébauches pour faire un film » sur Jon Mirande.

Commençons par ce dernier : « Mirande« , film bat egiteko zirriborroa », ou « Mirande, ébauches pour faire un film ». Par une série d’entretiens, Josu Martinez et Miguel Angel Elustondo partent à la découverte de Jon Mirande, poète basque mort dans la solitude et le désespoir en 1972. Mais il y a un bémol particulièrement douloureux : Jon Mirande était nazi, misogyne, raciste et pédophile… le film a le mérite de vouloir faire la distinction entre le grand poète et l’homme aux croyances infâmes. La littérature basque a donc son Ezra Pound et son Gabriele D’Annunzio, également grands poètes et fascistes convaincus. Il faudra vivre avec les limites politiques de ses grands poètes.

À ce propos , rappelons la triste polémique autour du film de Jordi Evole « No me llame Ternera », « Ne m’appelez pas Ternera, le veau ». Il s’agit d’un long entretien du réalisateur avec l’ancien le militant et leader de l’ETA Josu Urrutikoetxea, surnommé « Josu Ternera ». Des associations des victimes du terrorisme ont dénoncé qu’un leader de l’ETA impliqué dans des attentats ait la parole. Cette colère est légitime mais il importe aussi de de connaître le contexte historique dans lequel ces choix politiques tragiques ont été faits. « Le sujet est difficile », a reconnu le réalisateur, « mais nous ne nous attendions pas à une telle prise de position avant même d’avoir vu le film ».

Mais tous ceux qui connaissent le Pays basque, et le contexte historique, savent au fond de leur conscience que si cela fait maintenant 12 ans que l’ETA a définitivement abandonné la violence, c’est aussi grâce à Josu « Ternera » qui a contribué au sein de l’ETA, de l’intérieur de l’organisation pour qu’elle abandonne la violence.

Pour finir : donnons à César ce qui lui revient César , et a Victor Erice ce qu’il lui revient.

En 1973, Victor Erice fait irruption dans le cinéma espagnol avec « El espiritu de la colmena » (l’esprit de la ruche) remportant la Coquille d’or pour son premier film. Dans le paysage aride de l’Espagne d’après-guerre (on parle ici de guerre civile), la découverte du cinéma de la part d’une petite fille lui permet de trouver un refuge intellectuel et des codes culturels pour interpréter le silence des victimes et des monstres de l’Espagne de Franco.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, la petite Ana Torrent, devenue adulte au nom du Festival de Saint-Sébastien, a remis à Erice lui-même, le « donostiarra » (personne de Saint-Sébastien) et le Prix de la Carrière. Mémoire et mélancolie sont deux mots qui ont marqué les discours du maestro. Mémoire d’un Saint-Sébastien « dans lequel j’ai grandi aussi en tant que spectateur de cinéma » a-t-il raconté, notamment le souvenir du premier film « La présentation des Nuits de Cabiria, dans lequel il y avait un certain Federico Fellini en smoking blanc ». Mélancolie, car le Maestro Erice estime que « maintenant, de l’invention des frères Lumière, il nous reste seulement la salle de cinéma ». Erice a expliqué comment l’industrie audiovisuelle communique quelque chose de différent de l’expérience commune d’être ensemble pour regarder un film devant un écran géant. Mais la mélancolie ne veut pas dire que tout est perdu, avec Antonio Gramsci, Romain Rolland et d’autres, Victor Erice croit à « l’optimisme de la volonté ».